ベルギーとオランダの定番スポットを弾丸で巡る旅 ④キンデルダイクとデンハーグ編

今日は、アムステルダムを離れ、観光スポットを巡りながら、帰路につくことにします。オランダの定番といえば、ゴッホ、運河、風車、チューリップだと勝手に思っているのですが、このうちゴッホと運河はアムステルダムにて経験してきました。残るは、風車とチューリップです。ただ、チューリップは季節ものなので、今回は断念。ということは、最後に風車をコンプリートせねばなりません。残念ながら風車はアムステルダムの街中にはありませんので、近郊へ出向く必要があります。そこで、今回はキンデルダイクというところに行ってみることにしました。ただ、行ってみたところ、ここは世界遺産ではあるものの、日本人定番の場所ではなさそうな感じでした。「風車」が定番ということで、ご容赦ください。

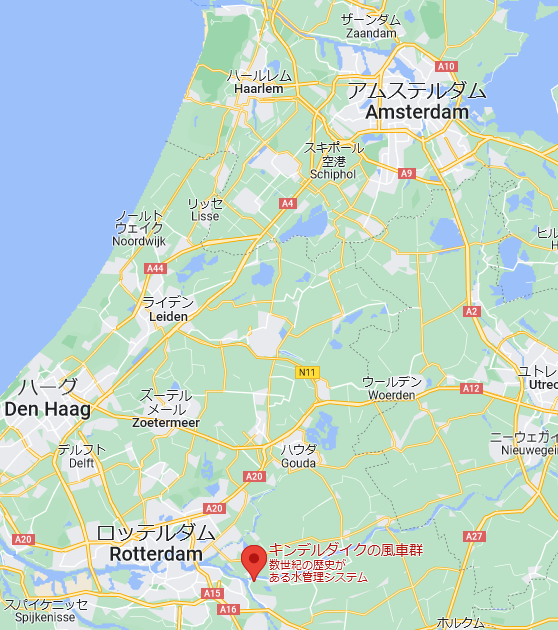

キンデルダイクの場所は下地図のあたりです。アムステルダムからは車で1時間20分くらい南に行ったところです。アムステルダム郊外というよりもロッテルダム郊外ですね。

事前に調べてみたところ、ここに車で行く場合は、すぐ近くの駐車場は極めて台数が少なく、(もしかしたら関係者や、体の不自由な方で埋まってしまう恐れもあり)すぐに停められるか微妙な感じでしたので、公式に用意されているパークアンドライドを利用することにしました。ちょっと離れていますが、安全策をとります。

キンデルダイク付近の拡大地図を下記に添付します。このように、少し離れたところに駐車場があり、ここからシャトルバスで向かうことになります。

ナビに入れる住所は、Marineweg 3, Alblasserdam となります。シャトルバスは30分毎に出発で、10分~15分くらいかかったと思います。ちょっと不便かもしれません。でも、車を停める場所の心配はしなくてもいいので、楽は楽です。

早速、そのパークアンドライドの駐車場情報をお伝えします。

①アプローチの容易性 ★★★

高速道路を下りてから、さほど遠くなかったので、また車(および歩行者)の通りの少ないエリアでしたので、運転は楽でした。付近は倉庫街といったイメージで、そのなかにポツンと小屋があります。この鉄柵のなかのエリアに入ってしまってください。このなかがパーキングエリアです。鉄柵の外も駐車場が広がっていますが、おそらく付近の倉庫従事者の駐車場と思われます。が、そこに停めている観光客の方々もいました。つまり、もうどこでも停められる感じです。

②移動の容易性 ★☆☆

このように、小屋で待っていると、小屋の横にシャトルバスが来ます。30分間隔です。私が行ったときは、1台に乗り切れましたが、一応もう一台後ろにスタンバイしているようで、混んでいるときはそのバスも稼働するのだと思われます。シャトルバスに混んでいて乗れないということはなさそうな感じでした。ただ、ちょっと30分に1本というのは、少し不便ですね。

③安全性 ★★★

ただっ広い場所ですが、この鉄柵のなかであれば、小屋には人がいますので、誰かしらの監視の目はありそうです。問題ないと思われます。

④支払い・料金 ★★★

駐車料金(1回)+シャトルバス(往復)で、7.5ユーロです。これは、車1台につきです。同乗者の人数は関係ありません。値段についても特に問題はないと思います。

私の場合は、Webサイトから予めパーキングチケットを買っておきましたが、この小屋でも買えるようです。ちなみに、公式Webサイトはこちらになります。ここから、キンデルダイクの入場チケットと、パーキングチケットを買うことができます。

この小屋では、パーキングチケットだけでなく、入場チケットも買える感じでした。私はやはり入場チケットもWebで購入済みでしたが、見ていると多くのお客さんは、ここで買っているようでした。つまり、事前に買っておく必要はあまりないような印象を受けました。

パーキングチケットは、シャトルバスに乗り込む際に見せることになります。つまり、事前に購入してある場合は、車を停めてから小屋の窓口に立ち寄る必要はありません。

⑤空き具合 ★★★

ただっ広い場所に、小屋の近くだけ埋まっていて、遠くの方はずっと空いているイメージです。

シャトルバスがくると、車の中で待機していたであろう人たちがぽつぽつと現れ、シャトルバスに乗り込み、キンデルダイクに向かいます。

下写真は、キンデルダイクの、シャトルバスの到着場所です。この先のほうに歩いていくと風車群があるということです。左手には、チケットショップやお土産屋、カフェが入った建物があります。

これを見てお気づきかと思いますが、チケットを買わなくてもそのまま中に入っていくことができます。じゃあ、チケットは何なんだ、ということなのですが、要は、この中にあるアトラクションを利用できるという意味合いのチケットになります。チケットを買わずにふらふらと散歩のように入っていく人がまあまあいる印象です。思うに、ここの道は単なる公道で、公道に入るために勝手にフィーをとるわけにはいかないんじゃないでしょうか。そのまま歩いていくとこんな感じです。

一応、私が購入したチケットのWEB購入についても触れておきます。私はこのサイト(前述と同じ)から購入しました。

値段は、一人当たり、平日16ユーロ、土日18.5ユーロとまあまあ高めです。これは、WEBで買おうが当日買おうが同じ料金です。

確かにエントランスチケットの説明が書いてあります。風車のなかに入れる、というのと、ボートに乗れるということができるチケットということです。ふらふらと歩いて散歩することは、チケット無しでできますし、そうしている方は実際いました。ただ、歩くには、かなり遠いですし、船の上からしか見れない角度の写真も撮れますし、なにより風を感じながら風車群を見ていくのは、とても気持ちがいいものだったので、船に乗るのはおすすめです。

With your entrance ticket you can also get on one of our tour boats.やらYou determine your own course.とも書かれていましたので、このボートに乗れる権利、2択のなかから一つを選ぶことになります。それは、①1周30分くらいで回ってくるツアークルーズ or ②ところどころで乗り降りしながら(=Hop on)、というものからひとつに乗れるようです。

現地にあったマップに詳細を書き入れてみました。①のツアークルーズは、さいぶ先の方までいきます。一方、②のHop onは、乗り場を黄色で囲みました。つまり、先までは行かないということになります。

①のツアークルーズのデメリットとしては、また元の場所に戻ってくるため、風車の中を見たい場合は、またスタート地点から歩いて行かないといけなくなります。②はところどころで降りれるので、それが可能です。ただ、そんなにたくさん本数があるわけではないので、時間がかなりかかってしまいます。

私は今回は時間もそんなになかったことから、風車の中を見ることはやめて、①ツアークルーズで風景のみを楽しむことにしました。

エントランスからまっすぐの延びる道を歩いてすぐ左に現れるのが、②のHop on乗り場です。ほんとにここで合ってる?という感じで茂みの切れ目に現れます。次の出発時刻が表示されています。

更にもう少し進むと、同じく左側茂みのなかに、①ツアークルーズ乗り場が現れます。同様に次の出発時刻が表示されています。

意外と乗る人は少なかったです。下写真のように、素通りして、散歩のように先へ進む人は多いです。

たまたまかもしれませんが、本当に乗り場で待っている人はまばらです。私の場合は5分前に行っても誰もいませんでした。おかげで、船の先頭に乗り込みます。チケットは、このタイミングで初めて見せました。が、本当に見せただけで、2択のうちひとつって本当にカウントしてるの?という気持ちになります。が、ちゃんとルールには従って、①だけの選択にしておきます。

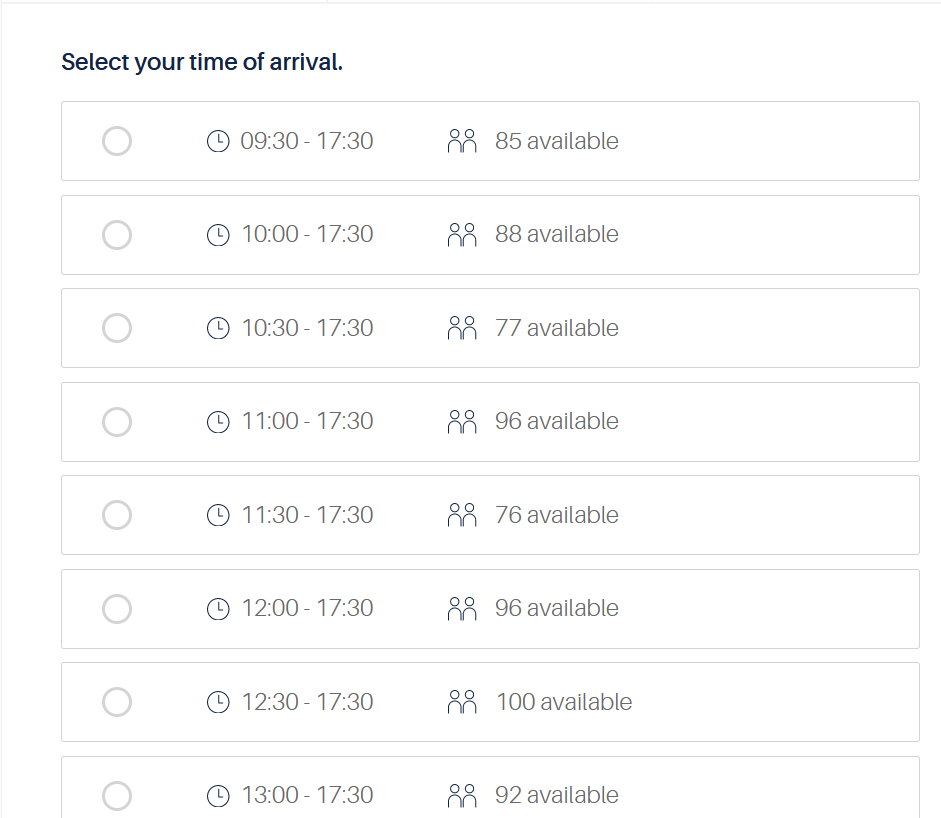

もうひとつ、チケットに関して言えば、WEBで購入するときに、タイムスロットも決めるのですが、それもかなり適当な気がします。例えば、下記はWEB購入時に出てくる画面なのですが、タイムスロットを選ぶようになっています。がよく見ると、終わりの時刻が全て17:30というかなり適当なつくりです。こんなの、9:30-17:30を買っておけばいいんじゃないか、という気もしますが、どうなんでしょう。そもそも、Web予約までは必要なさそうな感じで、当日ここに来てチケットセンターでも余裕で買えそうだとは思いました。(あくまで2022年7月時点での話です)

船はこんな感じの景色のなかをゆっくりと進みます。たぶん下のスポットは、いくつかが並んで見えるという撮影スポットなんだと思います。

それぞれの風車も撮影してみました。

形が違う風車も撮影しました。こちらのほうが古いタイプのようです。

このツアークルーズ、なかなか気持ちがいいものでした。この後は、風車のなかを見には行かずに、駐車場へ戻って次の目的地を目指すことにします。なお、帰りのシャトルバスも、チケットセンターの建物の前から出発します。やはり30分間隔です。シャトルバスに乗り込む際にも、パーキングチケットを見せる必要がありましたので、なくさないようにしてください。

次の目的地は、デンハーグです。Google mapでは、Den Haagと書かれていて、日本語でハーグと書かれています。Denは冠詞でしょうか。どっちで言えば正解なのかわからないですが、これをもしハーグと呼ぶのであれば、Los AngelsはAngelsと呼ばなくてはいけなそうですし、ラスベガスはベガスになってしまうと思ったので、デンハーグと呼ぶことにします。

なぜデンハーグに行くかと言いますと、目的はひとつだけで、フェルメールの真珠の耳飾りの少女を観ることが目当てです。真珠の耳飾りの少女は、デンハーグのマウリッツハイス美術館というところにあるようです。

車でアプローチすることになりますので、一応Low Emission Zoneだけは触れておきます。

デンハーグの公式ページによりますと、デンハーグにもLow Emission Zoneは存在するようです。Zoneは下マップの通りです。詳細は上記URLをご確認ください。

私が行こうと思っているマウリッツハイス美術館は、少しだけZoneの中に入ってしまっています。が、私の車は一応適合要件を満たしていますので、入ることは可能ですので、気にせずに行くことにしました(オランダは、スティッカー要件はなくて、車自体が環境適合要件を満たしていれば、そのままZoneには入れます)。

駐車場は、Interparking Museum Quarterというところを利用しました。マウリッツハイス美術館へは徒歩5分くらいのところです。

ここでも一応駐車場のチェックです。

①アプローチの容易性 ★★☆

高速道路を下りて、少し街中を走りました。トラムが走る道を少しだけ走ったので、マイナスポイントです。私はトラムと同じ道を走るのはあまり好きではありませんので。入りやすさは大丈夫です。側道に入り、地下に下りていく形です。

②移動の容易性 ★★★

この駐車場からマウリッツハイス美術館へは徒歩圏内で、簡単に行くことができましたので、その点はよかったです。

③安全性 ★★★

地下駐車場で、非常に明るく、安全そうに見えました。付近の治安も良好そうです。特に問題はないと思います。

④支払い・料金 ★☆☆

街中なので仕方ありませんが、高いです。30分2.2ユーロは高いと思います。一日は停めませんが、一日料金も30ユーロとお高めです。駐車券を入口でとり、精算機で支払う方式です。機械は新し目で安心感はあります。

⑤空き具合 ★★★

1フロアはさほど大きくはありませんが、地下3階までありますので、下のほうに行けばたぶん空きはあると思います。

駐車場を出ると、まずはこんな素晴らしい景色が目に飛び込んできます。デンハーグという街、初めて来ましたが、なかなか綺麗な街です。アムステルダムのような喧噪もなく、ゆったりと時が流れているような感覚を覚える街です。

高層ビルもありました。(奥の方に見える)こんなに高いビル、久しぶりに見ました。この街、知りませんでしたが、大都会です。

マウリッツハイス美術館に来ました。

中に入ると、地下へ下りていく形になります。皆さん、チケット売り場でチケットを購入しているようでした。私は、公式ページ(https://www.mauritshuis.nl/jp/)から予約していきましたが、予約無しでも大丈夫そうでした。実際、皆さんチケット売り場で並んでいましたので。

ここは、昨日のゴッホ美術館と違って、撮影OKです。当然、この真珠の耳飾りの少女の前では、皆さん並んで撮影しています。中には、同じようなターバンを巻いて撮っている外人さんもいました。なるほど、女性だったらそれもありですね。私がやると、ゆってぃさんのようになってしまう恐れがありますので、やりませんが。

話はそれましたが、やはり名画ですね。見た瞬間、はっとした気持ちになります。なんなんでしょう、瞬間的に見るものに訴えてくるこの感覚は。言葉ではうまく伝えられない不思議な感覚です。これが名画と言われる所以なんでしょうね。

最後にお土産ショップに立ち寄ります。やはり「真珠の耳飾りの少女」激推しのようです。グッズがたくさんあります。

こんなダッグまでありました。(つい買ってしまいました。)

しまいには、真珠の耳飾りのネコになってしまっているTシャツまで。(実はかなり気になりましたが、残念ながらサイズがなくて購入は断念しました。)

これにて、今回のベルギーとオランダを巡る旅は終了です。定番スポットを中心にまわったつもり(なかには少し外れてしまったところもあったかもしれませんが)ですので、このうち、少しでも皆様の旅の参考にして頂けるところがあれば嬉しいです。

ではまた。