なぜかモンテネグロへ ~ ①ポドゴリツァからオストログ編

2023年4月前半、具体的には、イースターホリデーを使って、モンテネグロを旅してきました。ヨーロッパでは、イースターホリデーは、一年の中でも比較的長く連続した休暇をとれる時期の一つで、しかも長い冬が終わり、人々の気持ちも明らかに浮ついてくる頃なので、よく「イースターどこいくの?」みたいなスモールトークを挨拶がてら交わしたりします。私もそんなことを聞かれたりするので、見栄を張っても仕方ないので、正直に「モンテネグロ」というと、現地のヨーロッパ人の反応は、だいたい「えっ?」「なんで?」「え、どこ?」みたいなリアクションが返ってきてしまいます。どうやら、モンテネグロというのはそういう国のようです。現地の方にとっては、イースターホリデーはせっかく春到来の季節、地中海やエーゲ海の島だったり、スペインだったりイタリーだったり、いわゆる観光地として一軍の場所に行くイメージを持たれているようなんです。ところが、そういうところは、とにかく高い。私のような庶民は、そんなゴールデンシーズンに、ゴールデンな場所に行くわけには行きません。どこか安いところはないか、、候補はだいたい東欧諸国になるわけですが、そんななかから、なぜかモンテネグロになってしまったという次第です。東欧諸国のなかからモンテネグロを選び出した基準は特にありません。ですので、「なんで?」と聞かれても、特に答えはありません。ほんと、なぜかモンテネグロといった感じです。

行程は、飛行機(エアセルビア)でベオグラード経由、首都ポドゴリツァに入り、帰りはティバット空港発、同じくベオグラード経由のエアセルビアで帰るという流れにしました。エアセルビア、安かったですね。私が予約したとき(少し早めに予約しましたが)、イースター真っ只中にも関わらず、片道80スイスフランくらいでした。まあ、Easy JetとかWizz airじゃないので、これなら、値段的にもOKかなと。いくら安いと言っても、私は臆病者なので、(セルビアは親ロシアの国ということもあり)機材だけはロシア製ではないことだけは確認しました。ちゃんと、安定と安心のエアバス社(フランス)のA300とA320です。

ポドゴリツァから入ってティバットから出るという行程は、そんなに大きな国ではないので、バス等を使って、自由に組み立ることができると思います。今回、私の辿ったルートも一つの例として、ご一読して頂ければと思います。

ということで、まずは、最初の都市、ポドゴリツァに到着し、1日目のポドゴリツァ観光(と言っても、観光するようなところはあまりありません)と2日目前半のオストログ観光を、「①ポドゴリツァからオストログ編」として、書いていきます。

この記事の対象者は

・モンテネグロに行こうと思っているが、仕方なくポドゴリツァ空港着のフライトになってしまった方

・不本意ながらポドゴリツァに滞在することになってしまったので、せっかくなら、オストログ観光でもしてみるか、という前向きな考えを持っていらっしゃる方

くらいかもしれませんね。

上記「対象者」欄には、かなり後ろ向きなことを書かせて頂きました。それくらい、ポドゴリツァというのは、好き好んで行くようなところではないかもしれません。何かしらの不可効力でもない限り、皆さんも行かれないんじゃないかと思います。じゃあ、なんで書くんだという話かもしれませんが、これだけは断言します。モンテネグロは、アドリア海沿岸部は、なかなかのレベルの観光地です。そのあたりは、この後、書いていくつもりです。つまり、今回の「①ポドゴリツァからオストログ」編は、序章です。この後、アドリア海沿岸部に向かってだんだんと盛り上がっていきます(はずです)。そういえば、昔、あるモールのイベント会場で、山根康広さんがミニコンサートをやっているのを見たことがあります。そのとき、1曲目にいきなり「Get Along Together」が始まって、超盛り上がったのですが、2曲目、3曲目が多くの人が知らない曲で(モールのイベントですので、コアなファンではない方が多かったようです)、だんだん盛り下がって、お客さんも減り始めたのを見たことがあります。ミニコンサートなので、3曲くらいしかやらなかったのですが、やっぱりアベレージ的には、「Get Along Together」は最後に持ってくるべきでしょう、とか思った覚えがあります。とか言って、別に山根康広さんをディスってるわけではないですよ。「Get Along Together」は名曲だと思います。で、何が言いたいかというと、今回の私のモンテネグロの場合は、その時の山根康広さんとは逆パターンです。だんだん盛り上がってくるはずです。ですので、途中で退席せず、お付き合いくださいませ。最後までGet Along Togetherでお願い致します。

まずは、モンテネグロを旅する際に、我々アベレージ人間が頭に入れておくべきいくつかのポイントをお話させて頂きます。私自身も、モンテネグロのことをよく知らなかったので、ベオグラード在住のセルビア人の知り合いに聞きました。セルビア人にとっては、モンテネグロは元々同じ国でしたし、それなりにメジャーな観光地のようなので、当然、我々平均的な日本人よりは確かな情報を持っています。

【Should not(するべきではない)】

①街で流しているタクシーは、なるべく利用すべきではない。

やっぱり、多めに請求してくるパターンが多いそうです。タクシーを利用するなら、予約して、予約時に値段を確認しておいたほうがいいそうです。

②水道水を飲むべきではない。

これはレストランで水を頼むときは、かならずボトル(や瓶)に入っている水を注文すべきということも含まれます。ペットボトルの水を持ち歩いて、それを飲むようにしたほうがいいそうです。そのセルビア人が言うには、モンテネグロで水道水を飲んだ友達はだいたいお腹を壊す、と言っていました。

それから、これはセルビア人情報ではなく、我々日本人が絶対に気を付けなくてはならいないことも書きます。

【Must not(してはいけない)】

①パスポートを絶対になくしてはいけない。

そりゃあそうですよね。どこだってそうです。が、モンテネグロを旅する際は、特に我々日本人は注意してください。なぜなら、モンテネグロには、日本大使館がありません。在セルビア日本大使館がモンテネグロを管轄しています。ということはですよ、パスポートなくした場合は、セルビアに行かなくてはなりません。が、そのためには、モンテネグロを出国しないといけないのですが、果たしてパスポートが無い状態で、どうやって出国できるのでしょう。きっと何らかの手続きがあるのでしょうが、どう考えても複雑そうです。言葉の壁もありそうですし、普通に考えたら、私のようなアベレージ人間にとって、相当ハードルは高そうです。ですので、命の次にパスポートは大事、というくらいの気持ちでいるべきだと思います。私は、旅行中、何かイベント終了毎に(例えば、ホテル出た後とか、レストラン出た後とか)、必ずパスポートは確認していました。

以上の【Should not】2点と、【Must not】1点だけは、常に頭の中に入れておきつつ、モンテネグロの旅、スタートです。

到着しました、ポドゴリツァ空港。予想通り、小さな空港です。もちろん、飛行機を降りたら、歩いてイミグレを目指します。

モンテネグロは、2023年4月時点で、EUに加盟しておらず、シェンゲンにも加盟しておりません。したがって、パスポートコントロールはあります。窓口は2つしか開いていませんでしたが、さほど混んでおらず、窓口でも質問も一切なし。ただ淡々とスタンプを押しているだけといった感じで、すぐに入国完了です。ていうか、それ以前にモンテネグロは2023年4月時点でEUに加盟していないと言いましたが、にもかかわらず、通貨はユーロを使っているという謎の国です。逆パターン(つまり、EU加盟国なのに、独自の通貨を使っている)は、よくあるんですけどね。EUじゃないのに、ユーロ通貨を使っても許されるんでしょうか。ユーロ通貨は、ユーロ圏諸国で共通通貨を目指して作られたと理解していました。私の理解が違ってたということなんでしょうかね。いまいち謎のままです。

パスポートコントロールを通過したら、まずはちゃんとパスポートにスタンプが押されていることと、日付が合っているかどうかを確認しましょう。前述しましたが、この国は日本大使館がありません。したがって、基本的には自分の身は自分で守るしかありません。パスポートにスタンプがなかったり、日付が違っていたりして、出国時に不法滞在扱いされたらたまったもんではありません。今なら、間違いがあったらすぐに言いに行けます。本当に細かいことですが、後で気づいたら遅いので、特にこのような国では、こういったちょっとの手間でも惜しむべきではありません。スタンプ日付をちゃんと確認したら、パスポートを絶対になくさないところにしまって(早速、【Must not】①の実践ですね)、空港出口を抜けます。

さて、ポドゴリツァ空港から市内への行き方のお話をさせて頂きます。結論を言ってしまうと、市内まで、バスや鉄道はありません。歩くのもちょっとしんどいと思います。残念ながら、タクシーしかないと思います。基本、私は、タクシーなんて高価な乗り物には乗らないような貧乏性の人間ですが、ここでは仕方ないです。

ということで、実は私は、ポドゴリツァに飛ぶ2日前に、インターネットからタクシーの予約をしておきました。まさに、先に述べたセルビア人のアドバイス【Should not】の①の実践です。予約はこのページから行いました。

https://www.taxipg.com/index.php/en/

このページは、ポドゴリツァ空港タクシーの予約サイトで、問い合わせフォームから、

・タクシー1台、1名

・ポドゴリツァからホテルまで

・フライト情報、到着日付・時刻

・で、いくら?

くらいを書いて送ったら、すぐにこのような返事が来ました。

Ride cost 15€ in total.

If you confirm your transportation driver will wait for you at your exit holding a sign with your name.

15ユーロとのこと。そして、空港の出口で、ネームプレート持っているとのこと。この条件を受け入れる旨の返事をして、準備完了です。

さて、当日、下写真が出口の様子です。柵の回りにまばらにいる人達は、同じようにネームプレートを持ったタクシードライバーです。どうせこのくらいの人しかいませんので、すぐに見つかるはずです。

ということで、そのタクシーに乗り、ホテルに向かいます。乗っていて思ったのですが、とても歩ける距離ではないと思いました。ちなみに、私は現金で払いました。カードOKかどうかは、未確認ですが、こういう国のタクシーですから、現金が無難だと思います。

ホテルは、なんと、この街で一番高級なホテル、ヒルトンにしてしまいました。どうもすいません。が、それでも、100ユーロくらいです。5スターなのに、ですよ。なんて物価が安い国なんでしょう。こういうところが、東欧諸国、割と好きです。

意気揚々と部屋に行ってみます。これは私にとっては十分すぎるリッチなお部屋です。こういう物価が安い国で、高級ホテルに宿泊するのも悪くないな、とか思ったりもします。

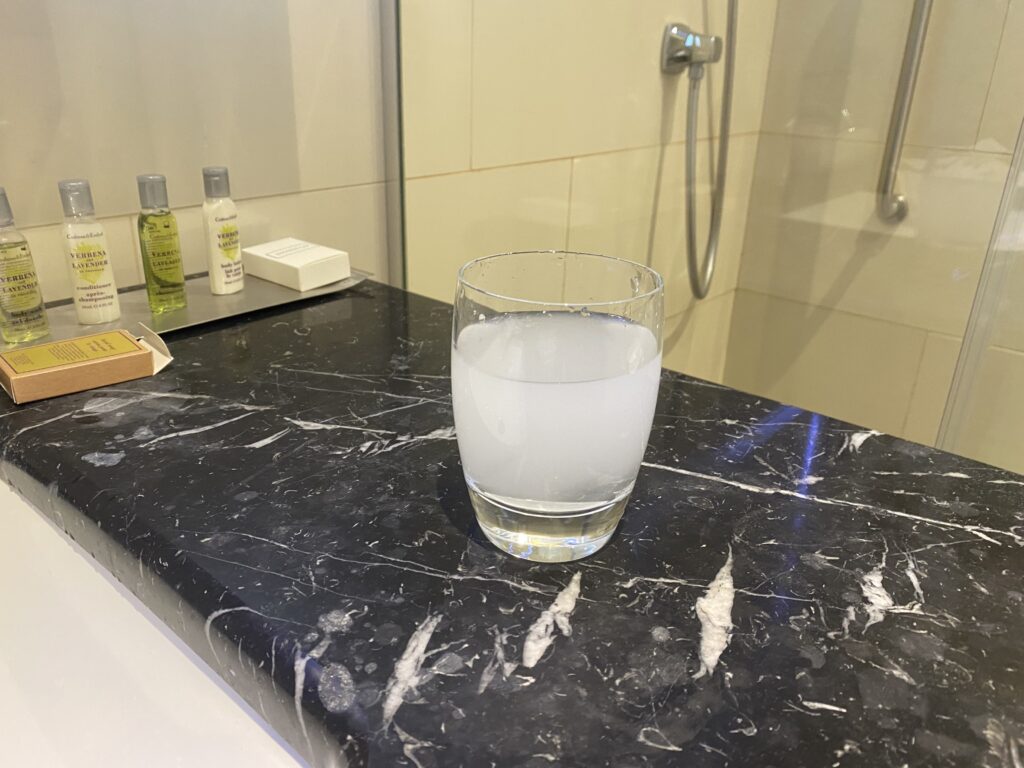

が、そう思っていたのも、束の間。私は、外出後は、必ず手洗いうがいを励行する人間なので、さっそくうがいをしようとしたところ、水道水がやたら白く濁っています。最初だけかなあと思って、流し続けても、結果は変わらず。さすがに私もこの水でうがいをすることは躊躇してしまいました。これが、例の【Should not】②の水道水は飲むべきではない、ということか、「ていうか、飲めるか!」と自分に突っ込んだりしてしまうレベルです。それにしても、これ、ヒルトンですよ、ファイブスターですよ。さすがポドゴリツァ、恐るべしです。

この白濁水を見たのは、後にも先にも、ポドゴリツァだけでした。この先に訪れた旅先では、こんな水道水は見ていません。もしかしたら、ポドゴリツァのインフラだけが異常なのかもしれないですね。けど、やはり水道水には気をつけたほうがいいですね。Should not drink tap water! です。

気を取り直して、街の観光に出かけます。まず、全体感を申し上げておきます。下地図に主なスポットを書き入れました。これらは、全て徒歩で回れるでしょう。そして、下地図で赤く囲ったエリアだけは、まあ普通の街です。その枠から外れた景色は、ザ・旧共産国家という景色が延々と広がっています。

ザ・旧共産国家の景色とはどういうものかと申しますと、こんな感じの灰色のコンクリートの団地群がひたすら続きます。私は、こういう廃墟のような空気感、そして、共産圏独特の無機質感、そこまで嫌いではないので、「あー旧共産国にきたんだなー」っていう感傷に浸れますが、興味がない方は、全然面白くない街かもしれないですね。もしかしたら、写真映えもあまりしないかもしれないですしね。

(後日追記)こういった、ややもすると廃墟に見えなくもない団地群、住んでいる人は必ずしも貧しいわけではないそうです。町の中心部に住んでいるので、逆にお金を持っている人達だそうです。建物が汚く見えるのは、政府がリノベーションを許可しないからだそうです。イメージ的には、例えばパリの中心地なんかで、建物自体はものすごく古い(築100年とか)けど、家賃がめちゃくちゃ高いケースってあるじゃないですか。パリの場合は、建物が古いけど、おしゃれな感じがするから、家賃が高くても違和感があまりないですが、ここの場合は、そのような街の中心地の古い建物がこれ、という話なんです。建物が綺麗かどうかで、そこの住民の貧富について判断してはいけないということです。

上地図で言うと、特に鉄道駅から時計塔にかけてのエリアなんかは、共産マニアの方は、たまらないかもしれないです。まあ、でもよく考えたら、ドイツにしたって、(鉄道駅から離れている)旧市街は、賑やかで綺麗で写真映えはするけど、旧市街から少し離れて鉄道駅に向かうエリアなんかは、全く写真映えしない景色(つまり実際の生活感がある景色)になるわけですし、そういう意味では、建物の種類が違うだけで、意味合いは同じっていえば同じようなもんですよね。

時計塔に来てみました。特にすごくもなく、普通です。が、(下写真の)後ろに立ち並んでいる、灰色の団地群が、共産国感を醸し出し、そのアンバランス感がいい感じです。

この街は、公園が多いです。と言っても、わざわざ観光するようなところではなく、普通に市民の憩いの場という感じです。

公園には、よくわからない銅像もありました。よくわかりませんが、キリル文字がいい感じです。

Old Ribnica River Bridgeという古そうな石橋にやって来ました。写真でうまく伝わるかわかりませんが、超小さいです。ボスニアのモスタルにある有名な「スタリ・モスト」という大きな橋の超ミニチュア版って感じです。いや、それは、さすがにボスニアにも失礼です。

橋の先には、ちょっとした丘になっていて、上に登ってみました。まあ、予想通りの景色です。

Googleマップによると、「ミレニアム」と表示されている、カッコいい名前の橋を撮影しました。この街においては、大きくて新し目の橋です。とはいえ、日本だったら、全然珍しくない、普通の橋のような気がします。私、一応歩いて渡ってもみましたが、特にミレニアム的なイベントは起こりませんでした。

次に、少し離れたところにあるハリストス復活大聖堂というところに、歩いて行ってみました。確かに巨大な教会がそびえています。なかなか立派です。ここが一番の名所なのかもしれないです。が、なんか建物が新し過ぎます。調べてみると、1993年起工で、2013年完成とのこと。ちょっとそれは新し過ぎませんか。歴史的価値としては、微妙なところです。

向こう側に回りこんで、中にも入ることはできます。中はなかなか荘厳です。

ただですね、やっぱりここも、周りの景色とのアンバランス感が半端ないです。回りを見渡すと、いかにも団地の中の広場に立っている感じです。こういうところが、やっぱり旧共産主義国感が漂っています。

下写真が、教会の正面口から見た景色です。巨大な駐車場とその向こうに巨大で無機質な団地群が見渡せます。まあ、これはこれで嫌いではないですが。1993年当時なぜこんなところに建てようと思い立ったのか(すでに団地群はあったはずで)、は興味あります。

この街は、これ以上探索しても、もうあまり変わらない気もしてきましたので、夜ご飯を食べに行くことにしました。中心地へ戻ります。中心地とは、上のほうで載せた地図の、赤枠で囲ったあたりです。赤枠エリアに行くと、普通の街並みに戻って、普通の飲食店街があります。ということで、普通に戻ってきました。

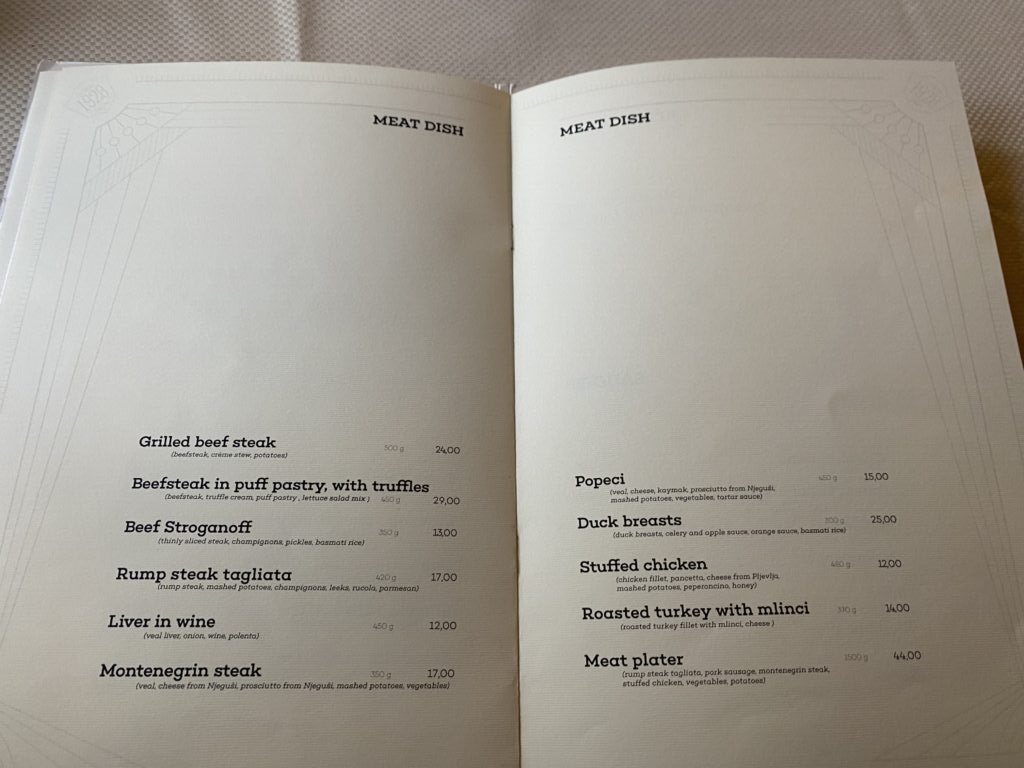

この普通エリアにあるGostiona 1928というレストランに入りました。ここに入る前に、店の前に置いてあるメニューを見て回って、英語メニューがあったから、というのが唯一の理由です。他の店を見ても、よくわかりませんでした(すべて見て回ったわけではないですが)。

上の階に上がって行くと、レストランがありました。しかも意外とちゃんとしてるレストランのようです。店員さんも英語で親切に教えてくれました。

ということで、店員さんに、おすすめを聞いてみたところ、このメニュー右ページの一番上にあるPopeciというのがポドゴリツァの名物のようです。英語メニューなのに、もはや何だかわかりません。

こんな料理が出てきました。チーズとハムの肉巻きみたいな料理で、これをPopeciというらしいです。初めて食べた料理でしたが、結構美味しかったですよ。もちろん、水は頼みません。万全を期してコーラにしておきます。(【Should not】②より)

お腹も一杯になり、夜のポドゴリツァ(※中心エリア)をふらふらしてみます。こんな噴水広場もあったので、写真撮りました。普通の広場ですが、もしかしたらこの街を歩いているうちに感覚が麻痺してきたのかもしれません。ただの噴水なのに、お、もしかしてこれは撮影スポットか?と思って撮影してしまいました。後で見返すと、どう見ても、やっぱりただの噴水ですが、これも名所と感じさせるとは、これもポドゴリツァパワーでしょうか。ポドゴリツァ恐るべしです。

翌朝。オストログまで鉄道で行ってみることにしました。オストログには修道院があって、そのオストログ修道院は、モンテネグロだけにとどまらず、周辺諸国からも巡礼者が訪れるほどの聖地だそうです。セルビア正教会にとっても、非常に神聖な場所のひとつとされていて、そこに安置されている偉い方のご遺体に祈りを捧げると、さまざまな奇跡が起こると言われています。私自身、最近、運気が下がり気味なので、そんなことを聞くと、行ってみるしかないですよね。ですが、ここは、断崖に建てられていて、公共交通機関でパッと行って戻ってくる、というわけにも行かず、若干ハードルが高いところなんです。だからありがたみがあると言えばあるんですけどね。

実は、このモンテネグロ2日目のホテルは、アドリア海沿岸部のスヴェティ・ ステファンというところを予約しています。つまり、この日のうちに、今いるポドゴリツァからオストログを巡って、ブドヴァまで行かねばなりません。ブドヴァに行けば、スヴェティ・ ステファンへのバスはしょっちゅう出ているので、当面の目標は、今日中にブドヴァですね。

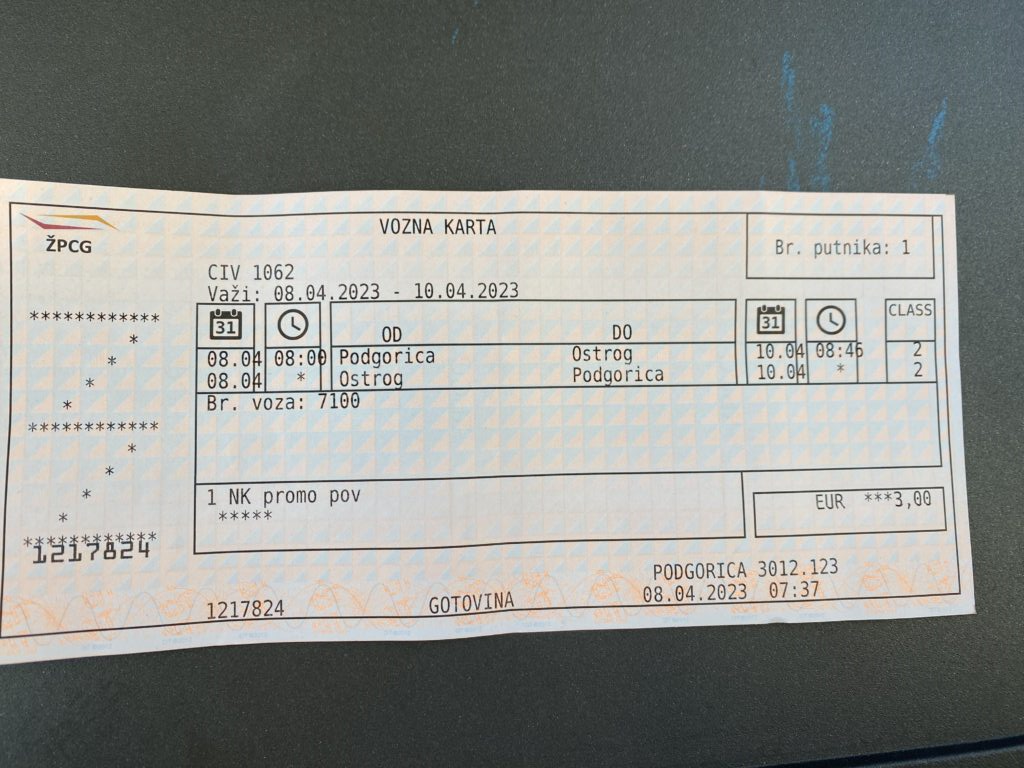

これを踏まえて、私が計画したプランは、まず、ポドゴリツァ朝8:00発の列車で、オストログへ。タイムテーブルは下記のモンテネグロ鉄道公式サイトで確認します。

行きの列車はこのようになっていました(2023年4月時点)。これを見ると、8:00発くらいしか、いい時間の列車ありません。ちなみに、このサイトからはチケットは購入できません。あくまで、タイムテーブル確認のために使用します。チケット購入は、駅窓口か、列車内となります。

これによると、オストログ着が、8:46AMです。さて、帰りも検索してみます。まあ、一番良さそうなのは、10:57amオストログ発ですかね。と、このときはそう思って計画を立てました。オストログ駅に8:46AMについて、約2時間後の10:57AMの列車で戻るということです。2時間もあれば、余裕で回ってこれるだろうと踏んでいました。

が、実際には、2時間ではかなり厳しかったです。私はなんとか、上の修道院まで登り切って、戻ってこれましたが、最後はかなりの早歩きで下りました。参考までにオストログの位置を下マップに記します。ポドゴリツァの北西、約45kmくらいのところです。鉄道だと、45分くらいの行程です。ちなみに、本日の当面の目的地であるブドヴァは、このマップの下のほう、アドリア海沿岸となります。

続いて、オストログ周辺のマップです。赤くピンを立てたところが、オストログ鉄道駅、「オストログ修道院」と出てくるところが、上院、つまり山の上の修道院。そしてその下あたり「Lower Ostlog Monastery」とあるのが、下院です。オストログ鉄道駅から「オストログ修道院」は、直線距離にすると、4kmくらいでしょうか。が、平坦ではありません。この下院が、中腹のイメージです。結構登りますので、皆さんは、時間に余裕を持った計画にしたほうがいいと思います。

今思うと、考えられる計画としては、例えば、オストログ発ポドゴリツァ行きを一本遅らせて2:32pmに乗るか、ただそれだと遅すぎると思われる方は、実はオストログからニクシチ(2つ上のマップで、オストログの北にある街)に出てしまってもいいのかもしれません。つまり、行きに乗った列車と同じ方面へ向かうということです。これなら、調べてみると、1:37pm発があります。ニクシチからブドヴァへはバスも出ていますので(ただ、実は私はその可能性も検討したのですが、このバスの所要時間が結構長かった覚えがあります。ポドゴリツァ⇒ブドヴァは幹線道路なので割と早い)。

もう一つの可能性として、私と同じように、どうしても2時間でオストログを攻略して、10:57AM発でポドゴリツァに戻りたい(つまり、私と同じスケジュール)方は、Lower Ostlog Monastery(下院)から上院の間をタクシーを使うという手もありだと思います。ただし、この手は、冒頭申した「【Should not】②の、流しのタクシーに乗るべきではない」に違反してしまうことにはなりますが、それを承知の上で、という話になります。なぜ下院から乗るのかと申しますと、まずオストログ駅には、タクシーはいません。一方、下院まで(駅から)上がってくると、そこには、タクシーが何台か停まっていて、だいたい向こうから声をかけてきます。明らかに下院から上院へ行く客狙いのタクシーです。時間短縮のために、あえて、その声掛けに乗っかってしまう、というのもありかなあとは思いました。もちろん、料金は事前に確認してくださいね。

で、私はというと、2時間すべて自分の足で、登り切って、下ってきました。この強行軍は、正直あまりお勧めしないので、オストログに行かれる方は、上記の代替案も検討してみてください。

ということで、私が決行した強行軍の様子を書いていきます。

まずは、朝8:00の列車に乗るために、ポドゴリツァ駅に歩いて向かいます。はっきり言って、こんなところに駅あんの?という感じの場所です。駅に向かって段々さびれてくるといった印象です。これは、例の時計塔のあったところから、駅に向かってひたすら進んでいって、突き当たったところです。こんな景色になりますが、心配しないでください。

最後、この交差点(下写真)を左に曲がると、駅に着きます。駅の手前には、バスステーションがあります。ポドゴリツァは、鉄道駅とバスステーションがすぐ近くになるので、乗り換えを計画されている方にとっては、とても便利です。ちょうど、下写真の左のほうに見えている建物がバスステーションになります。

バスステーションの前を通り過ぎるとポドゴリツァ駅に突き当たります。こんな建物がありますが、この建物には人の気配はなく、ほぼ廃墟です。

駅に突き当たったら、右手へ進んでください。下写真のような入口がありますので、ここに入ります。あ、今、これは切符を買おうとしています。切符は、駅でも買えますし、列車内でも買えるので、後者を選択される方は、別にここに入らずに、直接ホームに行ってしまっても構いません。

中に入ると、窓口があります。ここで、オストログまでの往復チケットを買うことができます。

これがチケットです。もっとアナログなチケットが出てくるかと思いましたが、意外と普通でした。「行きは8:00に乗りたい、帰りの列車は決めていない」という感じで買ったら、こういうチケットが購入できるはずです。往復で3ユーロでした(2023年4月時点)。片道1.5とは、だいぶ安い気はします。

ホームに出てみます。電光掲示板のようなものはありませんので、まあこれだろうなと予測して乗り込みます。というか、ちょうどこの朝の8時くらいに、他の列車もいましたので、一応、人には聞きはしましたけど、予想は当たっていました。というのは、別の列車は、明らかに古すぎて、とうてい外国人観光客の乗るようなイメージの車両ではありません。ポドゴリツァからニクシチに向かう列車は、比較的きれいな車両です(「比較的」ですよ。下写真の車両です)。

中も、そこまでひどくはありません。出発すると、チケットの確認がきます。チケットをあらかじめ買っていない人が多い印象です。ドイツ等の西側諸国では、基本的にはチケット見に来た時点で、持ってなかったらアウト(=罰金)、となるのですが、この国では、事情は違います。来た時に買うのでOKのようです。ていうか、そういう人が多いです。その理由として、2023年4月時点の話になりますが、たいていの駅でチケットを買えません。無人駅は当然ですが、自動販売機すらありません。皆さん、車内で買うしかないんです。ポドゴリツァの場合、さすが首都だけあって、窓口があったので、たまたま買えたというだけの話です。ただ、この話はあくまで2023年4月時点のことですので、将来、自動販売機が普及してきたら、事情(今は、つまりチケット無しで乗っていても、今は即罰金にならない等)は変わっていくかもしれないですね。

ダイヤも複雑ではないためか、時間通り、45分でオストログ駅に到着です。降りたのは、私のほかには、ハイキング仕様の格好をした若者数名です。有名な巡礼地の割には、ちょっと寂しいですね。

列車の進行方向に向かって、線路沿いを歩いて行きます。

ほんとに線路沿いです。こんな感じの道です。

しばらく行くと、道なりで、線路を渡ります。

途中の看板では、この「манастир Острог」という文字に従ってください。よく読めませんが、我々アベレージ人間的には、オクトパスみたいなやつ、と覚えておけばいいと思います。たぶん、これがオストログ修道院ということなんだと思います。このあたりから、登りが始まります。

途中、このように、先ほどまでいたオストログ駅が眺めることができます。まあまあ登ってきましたが、これはまだほんの序章です。

山道をひたすら上がって行くと、車道に出ました。ここは、右のほうへ行ってください。

オストログ修道院が見えてきました。手前が下院、その向こう側(上のほう)が上院です。

下院の入口に到達しました。ここが、先ほど申し上げたタクシーが数台停まっているであろうポイントです。ここに到着した時刻は、9:27AMです。40分くらいかかってしまいました。これは結構まずいペースです。

急いで下院を見学します。これが、その下院の教会です。

下院は、教会内部も撮影OKでした。ちなみに、上院の修道院は内部撮影NGです。

先ほどの、下院の入口から上に上がって行く車道を歩いていきます。ここから、上院までは車道が整備されているので、タクシーでの上り下りができるということなんです。ですので、この間をタクシー利用してしまってもいいのかもしれません。車道を歩いていくと、2股のところに出ます。ここは左へ行ってください。下院・上院間で、おそらくここが唯一の分かれ道だったと思います。

基本的には、車道をそのまま歩いて行けば、上院に着くわけですが、車道はつづら折りのようになっていて、徒歩の場合は、このような階段を上ってショートカットできるようになっています。

到着しました。これが、上院の入口です。おー、確かにこれは神聖な空気が漂っています。この時点で9:58AM。つまり、駅出発してから、1時間10分くらいですね。列車出発の1時間前です。これは急がなければいけません。もはや、気分はテレ東の「バスvs鉄道 乗り継ぎ対決」で、チェックポイントをクリアしてすぐに歩いて駅まで引き返さなくてはいけない、村井軍曹率いる鉄道チームの一員の心境です。

入口入って、左側にも、岩の中に作られた建物があります。お土産屋があったりします。売っているものはというと、ちょっとホーリーなものばかりで、一般観光客を狙ったモノはあまりなかったです。

この先を進んでいくと、ついにありました。奇跡が起こる場所、オストログ修道院の上院です。写真撮影はここまです。この門から先は撮影NGとなります。この先にいくと、確かに空気感が一気に変わります。偉い方のご遺体が安置されているところがあったりして、涙を流しながら祈りを捧げている方がいらっしゃったりもします。私も一緒に、奇跡が起こるように、とまでおこがましいことは言いませんので、せめて運気上昇を願って、祈りを捧げます。

帰りは、かなりの早歩きで下りましたが、それでも45分くらいはかかりました。10時11分に出ましたので、駅到着は10時56分と超ギリギリです(列車は10:57発)。このスケジュールはちょっと無理があったかもしれません。今後、オストログに行かれる方のスケジュール検討の一助になれば幸いです。

ヨーロッパでは、鉄道に乗り込む際に、ドアを開けるためのボタンを押すことが普通です。やってきた車両は落書きがひどくて、ボタンの位置がわかりづらいのですが、よく見るとボタンありますので、こういうように見つけづらいときでも、ちゃんと押してくださいね。一日5本しかない列車を、ここまで来て、ドアを開けられずに乗り過ごしてしまったら、目も当てられません。こういう車両が来ても、焦らず落ち着いて対応してください。

ということで、無事に10:57発のポドゴリツァに乗ることができたので、まずはポドゴリツァに戻ります。その後はバスで、ブドヴァを目指すことになります。

続きは、「②ブドヴァ、スヴェティ・ステファン編へ(仮称)」に続きます。